赤浜のしおさい ― 小値賀からわたる声(4)「芝生の島への嫁入り」

とあるばあの語り

本シリーズは、2025年初春、五島列島・小値賀島での滞在を通して島の人々にお話を聞いて、その人になり切った自分が書いた記録です。

島に暮らす人、島を離れた人、島にやって来た人。

それぞれの声を、それぞれが語りかける“誰か”に宛てた文章として編んでいます。

「島とは何か」「自分とは何か」——

小さな島の暮らしのなかに、思いがけずそんな問いの断片が浮かび上がることがあります。

第一章|戦後の火の国で生まれて

あたしゃね、昭和二十年、終戦の年の十月に生まれてん。場所は阿蘇。熊本の火の国ばい。

でもな、ほんとは大阪の人間なんよ。うちの母親が戦争で疎開しててね、親戚が阿蘇におったけん、そこで生まれたっちゅうわけ。ほら、あの頃は空襲も多かったし、都会におったら危ないってことでね。

子ども時分はもう阿蘇の野山を走り回っとったと。赤土の坂道ば転げ落ちて、膝に石ころ刺さったまま泣きもせんで遊びよった。あの頃の空気、いまでも鼻の奥に残っとる気がするよ。

そっから小学校の四年生くらいまで阿蘇で育って、それから大阪に戻った。戻ったっちゅうても、戦争終わってまだ十年も経っとらん時代やけん、町の色も、人の顔つきも、どこか“復興途中”やったね。

大阪に戻ってからは、西宮のほうで暮らしたんよ。今でこそ洒落た街やけど、あの頃はみんな必死やった。食べもんもよう足らんし、うちは六人兄弟やったけん、いつもなんかを取り合いしとった気がする。

それでも、大阪っちゅうところは不思議なもんで、人の声が明るい。つらか時でも笑い声がどっかでしとるんよ。そういうとこが、私には合っとったんかもしれんね。

阿蘇で土にまみれて、大阪で人に揉まれて。

振り返ってみれば、そん時そん時で場所に育てられた気がする。

――で、人生っちゅうのは、そうやって次の場所に導かれるもんなんやろうね。

まさかその「次」が、小値賀やったとは…その時はまだ夢にも思わんかったけど。

第二章|芝生の島との出会い

あたしが小値賀に初めて来たんは、まだ嫁にも行っとらん若い頃やった。たしか、二十代のはじめ。友達とふたり、「島旅でもしてみよか」っちゅうて、急に思い立ってね。

あの頃は、インターネットもスマホもなか時代やけん、旅の情報っちゅうたらガイドブックと人づてだけよ。そいでそのガイドブックの、ほんの端っこに、「芝生の島・小値賀」って小さく書いとったと。たった一行ばってん、それがやけに目に残った。

「芝生の島って、なんやろうねぇ」って、ちょっと笑いながら言い合うて、じゃあ寄ってみようかって、そんな軽い気持ちやったとよ。

小値賀に着いたんは、夕方やった。船もいまみたいに予約とかじゃなく、港に行って券買って乗るだけやけん、わりと気軽に来れた時代やった。

でもまあ、宿はどこも予約してなかとよ。今じゃ考えられんけど、「どっか泊めてくれんやろか」って、交番に行って相談するっちゅうのが、まだ通じた頃やった。

お巡りさんがどこぞのお寺に電話してくれて、「今日はここに泊まっていいよ」って言われて、そこに布団敷いてもらって、晩ごはんまでごちそうになって。もう、ほとんど“行きずりのご縁”よ。

でもな、それが当たり前に近かったんよ。当時の小値賀は、いまよりずっと人が多うて、活気もあった。

ちいさな港のまわりには食堂も雑貨屋もようけ並んどって、船がつくたびに人がどっと降りてきてね、港町のざわめきっちゅうか、そんなもんがよう感じられたと。

その日はたまたま、浜崎の浜でキャンプもしとってね。青年団みたいな若い人らと、子どもたちがテント張って、焚き火して。あたしたちもその輪に加えてもろうて、海辺で一緒に晩ごはん食べたんよ。

正直、特別なもてなしがあったわけじゃなか。観光地みたいな「おもてなし」じゃなくて、ただ“そこに混ぜてもらう”感じ。

でも正直言うて、特別な何かがあったわけじゃなかった。観光名所がどうとか、グルメがどうとか、そういう旅じゃなかったけどね、

「ここの空気、肩がすうっと軽うなるねぇ」って、ふと思ったとよ。

景色もね、あんまり“派手さ”はないんやけど、足元の芝生、遠くの島影、ゆっくり走る雲、そういうのが、心にじんわりと沁みた。

今思えば、あれが種やったんやろうね。人生の、目には見えん種が、ぽとんと心に落ちとったんかもしれん。

それからインドに行ったり、また戻ってきたりして、

しばらくしてから再び小値賀を訪ねたとき――

「ああ、あの芝生の匂い、懐かしかなぁ」って、思わず笑ってしもうたと。

それが、人生の方向が変わっていく第一歩やったんかもしれんね。

第三章|嫁に来たら、極限だった

あたしが小値賀に嫁いだんは、昭和四十三年。1968年やね。

当時23歳。大阪からインド行ったりして、ひととおり風に吹かれて戻ってきたあとやった。

それで、「やっぱりあの芝生の島が好きやなぁ」と思うてな。

ちょうど縁あって、小値賀の男の人と結婚することになって——

もう、スルッと住むことになった。深く考えるヒマもなかったと。

でね、住んでみて、最初に思ったのが「なんて極限なとこに来てしもうたんやろ」ってこと。

まず、周り中がぜーんぶ知り合い。知らん顔ひとつもおらん。

歩けば「あれが大阪から来た嫁さんばい」って、後ろ指じゃないけど、目線はピリピリ感じるんよ。

よそ者が来るなんて珍しい時代やったけんね。

当時、IターンやUターンなんて言葉もなかと。移住なんて、もっとなか。

「なんであんな不便な島に嫁いだとね?」「物好きやねぇ」って、島の人からも、実家の大阪からも、同じことば言われたわ。

でもな、あたしは、自分で決めて来たけん。誰のせいにもしたくなかった。

「もう、これからはこっちの暮らしで生きていく」って、腹はくくっとった。

そやけど、暮らしは…ほんまに大変やったよ。

うちは兼業農家やったけん、田んぼも畑も船もある。漁にも出る。

朝はまだ暗いうちから草取りして、昼は芋掘って、夕方には網を干す。

「一日が48時間あったらいいのに」って本気で思いよった。

島の町も、いまの静けさとはえらい違いやった。

商店街には店がぎっしり並んどって、夕方には買い物の人で道が見えんくらい。

湯屋(お風呂屋さん)も何軒もあってな、昼間から桶の音がカランカラン響いてた。

それが、いまじゃ見る影もないけどね。

空き家になった店のシャッター見ると、あの賑わいが夢やったんかと思うくらいや。

それでも、ここで暮らしていこうと決めたと。

なんでかって?

なんか、ここでやったことは、自分の名前で残っていく気がしたんよ。

大阪におった頃は、大勢の中のひとりで、誰がやっても一緒みたいな暮らしやったけど、小値賀は違った。米を植えるんも、魚を干すんも、草を刈るんも、

「あんたがやった」って、ちゃんと顔の見える暮らしやった。

それが、嬉しかったんかもしれん。

でもまぁ…最初の10年20年は、ほんっっまによう泣いたばい。

それこそ、会う人ごとに「よう来たねぇ」「極限のとこに来たねぇ」って言われてさ。

会うたび言われると、そりゃちょっとくらい落ち込むと。

でも、そんくらい言われ続けたことで、 逆に「じゃあ、ここで根ば張ってやるけん」って、意地も育ったんかもしれんね。

いま思えば、小値賀に来てからの人生のほうが、ずっと“あたしらしかった”気がする。

土と潮と、静けさと、たまのにぎわいと。

それが、だんだんと、私のからだの音になってきたんよ。

第四章|はじまりは野崎の子どもたち

民泊ちゅうのはね、うちの場合、狙って始めたんやなかとよ。

気づいたら、そう呼ばれとったっちゅうだけの話。

きっかけは、野崎島の子どもキャンプ。あれが全部の始まりやったね。

当時、うちの末っ子がまだ若くて、ちょいちょい野崎のキャンプにスタッフとして参加しとったんよ。

夏休みに子どもたちを2週間も連れてって、島で自然体験させるいうイベントやったけど、まあ2週間っちゅうのはなかなか長かろ?

子どももスタッフもくたびれるけん、途中でどこかで一泊して、布団でしっかり寝かせてやろうってことになったと。

それで、うちの子が「母ちゃんちに泊まれんかな」って言うけん、

「よかよ、なんぼでも来んね」って言うたとよ。

最初はそんくらいやった。

子どもたちが数人、浜で遊んで、晩ごはん食べて、布団でぐっすり寝て。

朝になったら「おばちゃん、朝ごはん、おいしかった〜」って笑ってくれて。

それが何年か続いたら、今度はその子たちが大きゅうなって、また来たり、今度は別の子を連れて来たり。

そのうち、「これ、今で言うところの“民泊”やない?」っちゅう話になったと。

ちょうどその頃、大阪から「自然暮らししたい」っちゅうて家族ごと小値賀に移住してきた高砂さんって人がおってね。

その人が、そういうキャンプや交流の動きにえらい関心持ってて、

「これは形にできる。ちゃんと仕組みにすれば、地域の力になる」って言い出したと。

それで、“民泊”って言葉がまだ全国的にも珍しかった時代に、小値賀でその一歩を踏み出した。

最初の数軒だけやったけど、うちもその中に入って、正式にスタートしたとよ。

あの頃は、ほんまに取材も多かった。

雑誌も新聞も、「島で民泊?!」って面白がってくれて、

気づいたらあちこちから見学に来るようになったと。

アメリカの高校生の団体が毎年来るようになって、

あたしゃ英語なんてサッパリやけど、言葉通じんでも、笑えば通じるんやね。

一緒にごはん食べて、洗いもん手伝ってくれて、「グランドマザー!」って呼ばれてな(笑)。

そのときは、なんやら不思議な気持ちやった。「ああ、小値賀も、こんなに世界とつながれるとやなぁ」って。

そのうち小値賀が「世界一のホストファミリー地域」って評価された年もあったっちゃろ。

あれはちょっとびっくりしたねぇ、そげなことになるとは思わんかったけん。

でもね、島の中では、思ったより広がらんかった。

「あたしもやってみたい」って言う人は、そんなにおらんかったと。

やっぱり人を家に入れるって、しんどいことでもあるけんね。

ごはんのこと、掃除のこと、気ぃつかうことも多い。

それでも、あたしはね、「顔の見える時間」を一緒に過ごせるのが好きやった。

赤の他人と、ごはん囲んで、何気ない話して、洗濯物が風に揺れとるのを一緒に眺めて。民泊っちゅうより、“ひとつの村”が丸ごと受け入れとった、みたいな感じやったね。

あれは、島にとってひとつの“春”やったとよ。短かかったかもしれんけど、確かに咲いとった。

そして今はもう、あんまり受けてはおらん。年も年やけん、どうしてもって時だけ。

でも、もしまた誰かが「泊めてくれんね?」って言うてきたら、

「よかよ、そいじゃあ、こっち上がんなっせ」って言うかもしれんね。

第五章|赤土と器

民泊のほうは、いまはもうぼちぼちやけどね、

あたしゃまだ、土ば触っとるとばい。

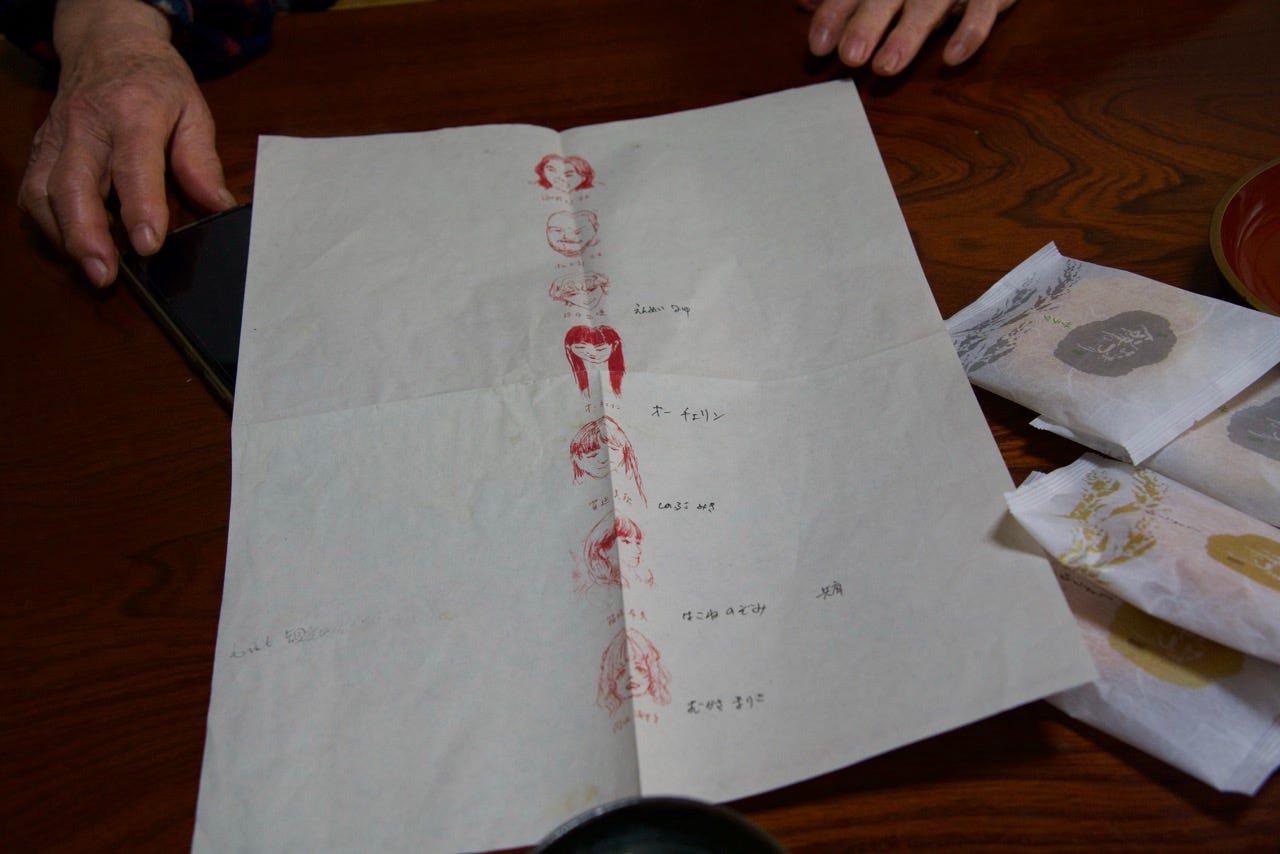

「赤土研究会」っちゅうて、小値賀の土で器をつくるグループ。これがもう、24年になるけん。

ちょっとした陶芸教室と違って、自分たちで土ほって、こねて、焼いて。全部自前でやっとるとよ。

始まりはね、「焼き物やってみたかねぇ」ってぽつりと言うた人がおって、

そん声に町の人らやら役場の人らやらが乗っかってきて、

気づいたら、町の端っこの空き園舎を借りて、“焼き物場”ができとった。

土はね、小値賀の赤土。これがまた、クセがあってよか。

鉄分が多くてね、まっすぐ焼くとヒビ入ったり、爆ぜたりする。

そいけん、ほかの土と混ぜて、うまく火と相談しながら形にしていく。

まるで人付き合いみたいやね。うまくいかんことも多かけど、それもおもしろか。

昔はね、器ば作って文化祭で出したり、町のターミナルで売ったりもしとった。

今も若い子らがちょこちょこ入りよって、自由にやってくれとる。

曜日も決まっとらんし、集まる時間もバラバラ。誰も急かさんし、休んでも責めん。

“ゆるゆる”やけど、“だらだら”じゃなか。ちゃんと続いてきたと。

それって、この島らしかと思わん?

最近、やっと自分のために時間使えるようになったとよ。

昔は、子育てに農業に漁に民泊に…なんやかんやで、ぜーんぶ人のためばっかりやったけん。

でも今は、ふと思う。「あたしは何がしたか?」って。

そしたらやっぱり、土に触りたい。器を焼きたい。海ば見ながら、お茶ば飲みたい。

なーんも大層な夢やないけど、それで十分やと思うんよ。

だって、ここまで生きてきて、よう働いてきたもん。

昔の自分に言うなら、こう言いたかね。

「あんた、ようがんばった。えらかったね。

でも、もう“自分の番”ば、始めてよかけん」て。

島の人も減ってきて、空き家も増えて、昔のにぎわいはどこに行ったとやろって思うこともある。

でも、それでも、残したいものっちゅうのは、あるとよ。

土の感触。火の匂い。民泊の湯呑み。あの子たちの笑顔。

ぜーんぶ詰まっとるけんね、この島には。

あたしゃ、できれば、もういっぺん生まれ変わっても、小値賀に帰ってきたか。

そんくらい、ここは“あたしの人生が詰まった場所”やけんね。

(了)

この物語は、ある語りをもとに編まれたフィクションです。

事実の断片から立ち上がった声たちは、誰かのものであり、誰のものでもありません。あなたが知っている誰かに似ていたとしても、

それはきっと気のせいです。